《三军列阵显国威·名家挥毫颂史诗》特邀中国艺术代表孙晓云老师,苏凤智老师,刘万鸣老师,铁凝老师,他们以拳拳赤子之心凝于笔端,或挥毫泼墨勾勒山河峥嵘,或精描细摹刻写英雄风骨,在水墨氤氲间重构血火淬炼的民族记忆,于线条律动中咏叹生生不息的华夏精魂。他们的作品既是向历史硝烟中屹立的伟岸身影献上的艺术祭奠,更是对新时代强军强国征程的深情礼赞。让我们透过他们的匠心之作,感受铁血精神与水墨哲思的共鸣,见证大国风范与英雄赞歌在笔墨间永恒定格。

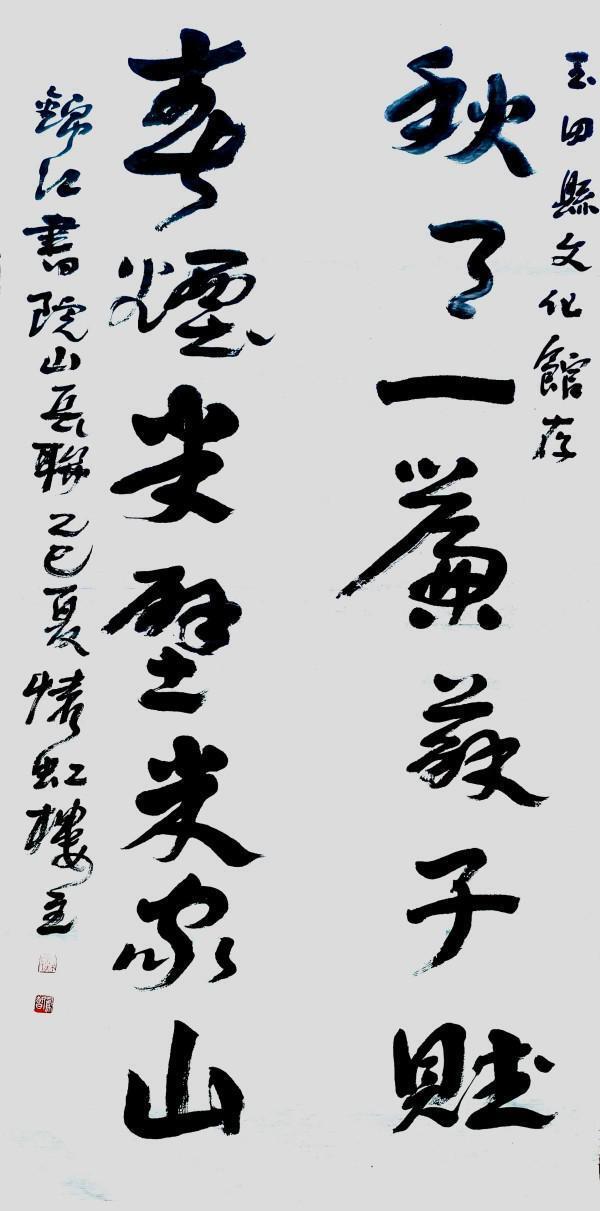

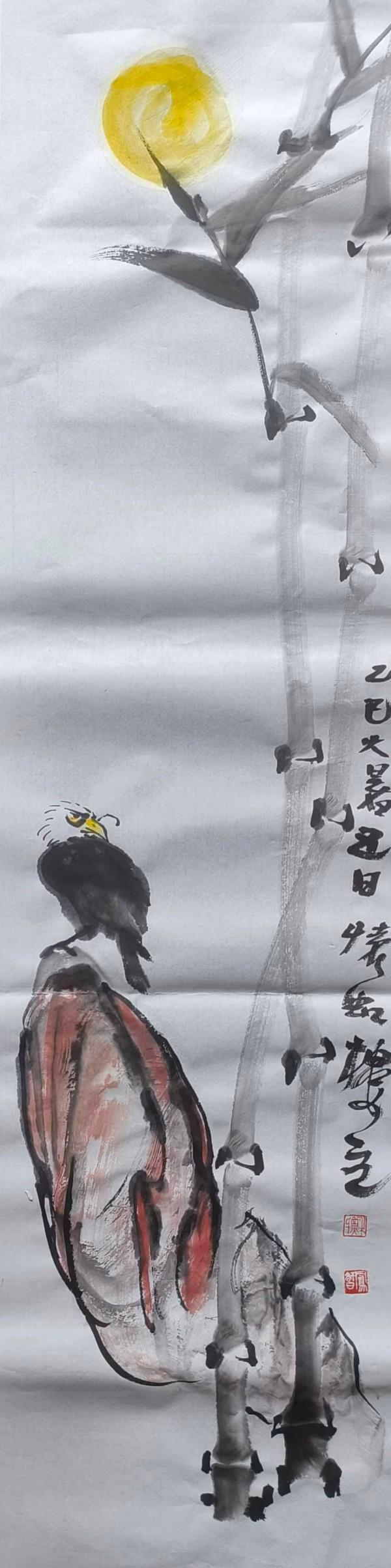

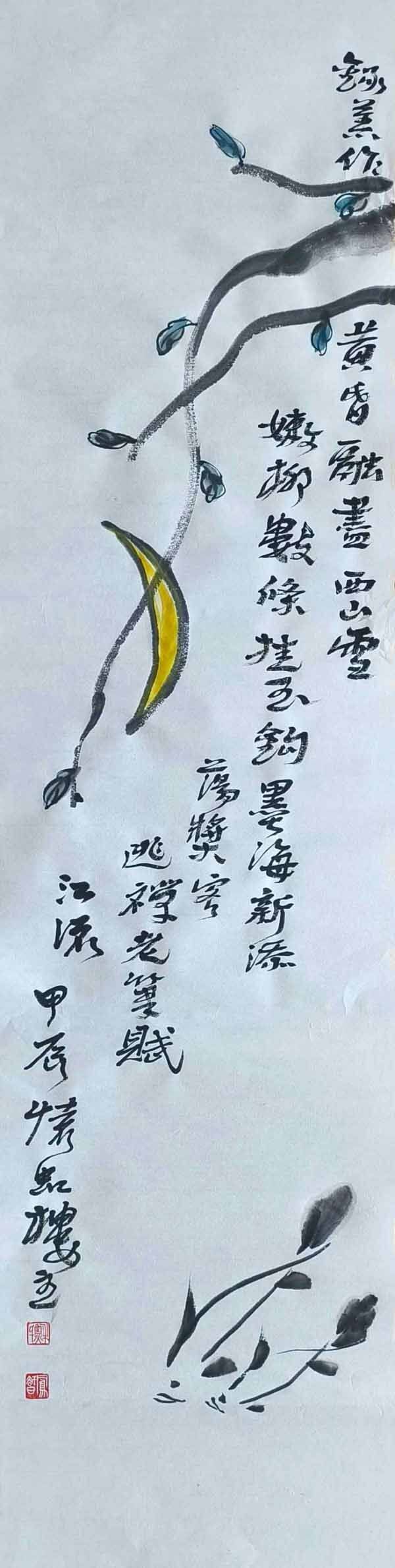

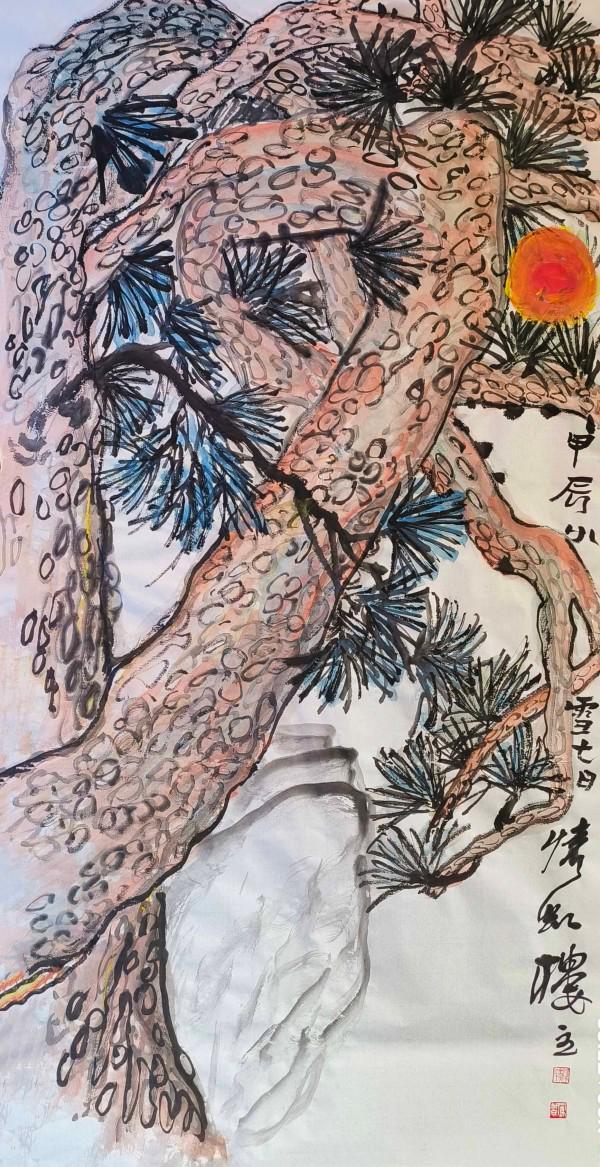

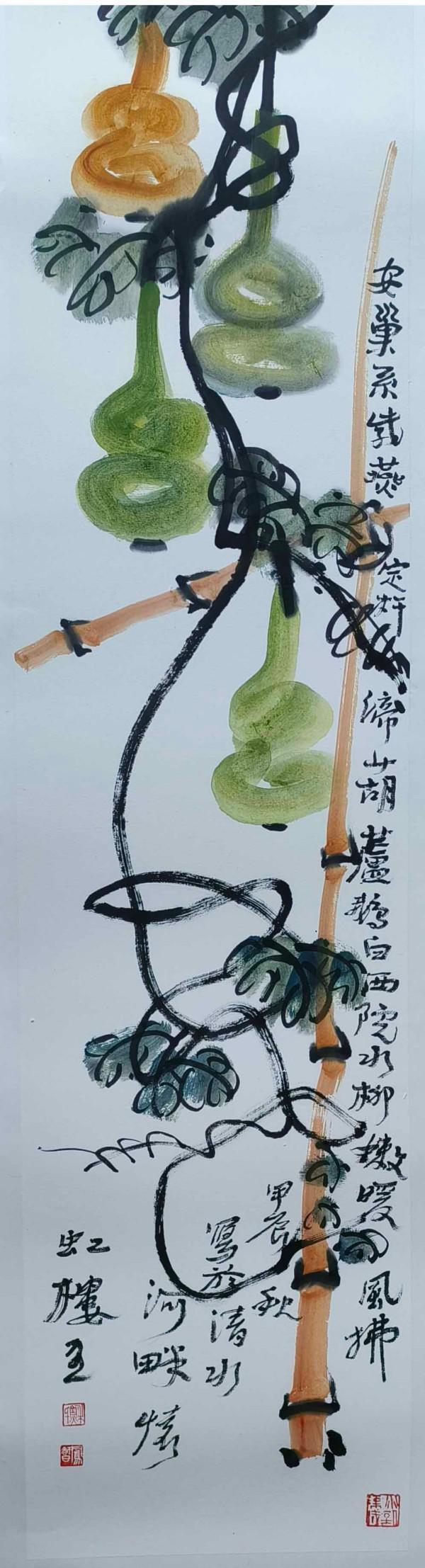

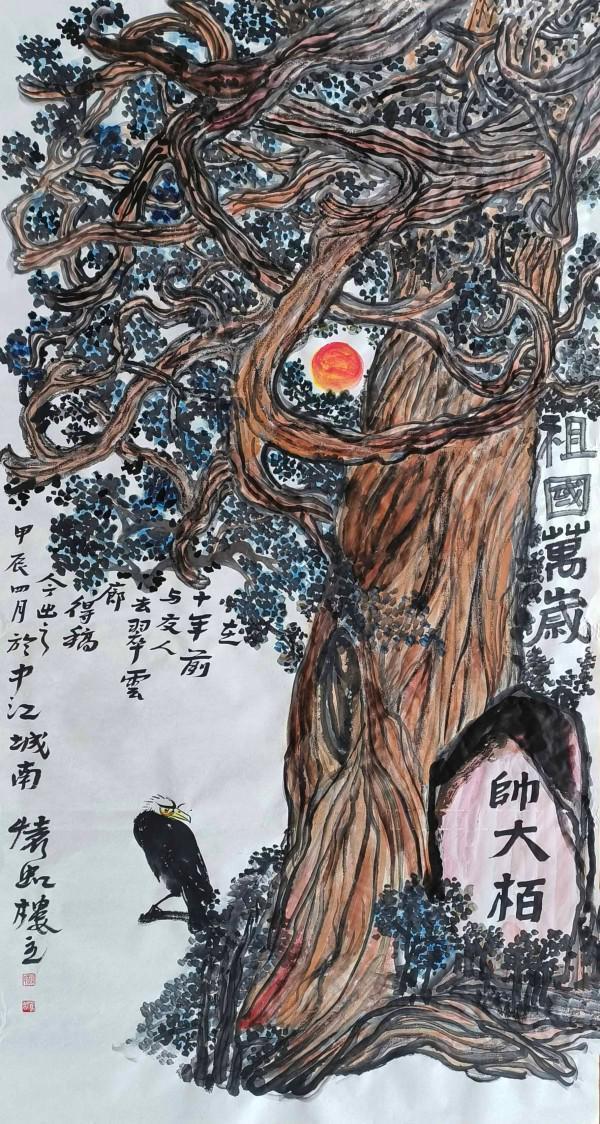

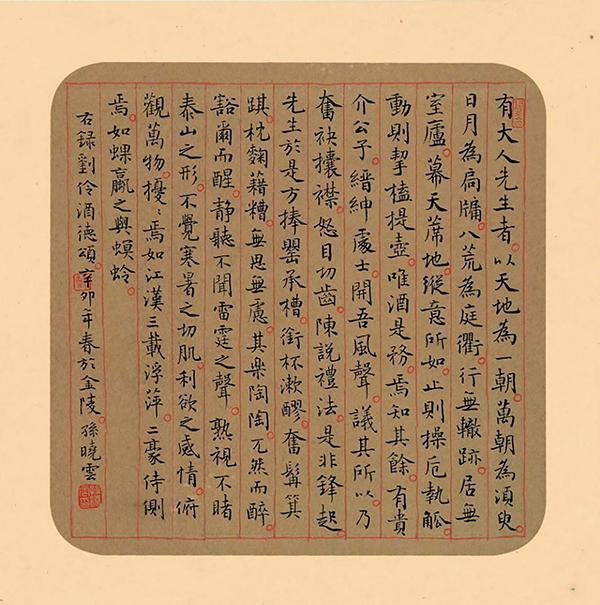

苏凤智,字宣植,号怀虹楼主。1953年出生,河北玉田赵庄人,中共党员。出生于天津,四岁被抱回农村,为爷爷奶奶抚养。稍长喜文习武,能诗,1972年参军入川,供职民航,后毕业于中国工人运动学院。

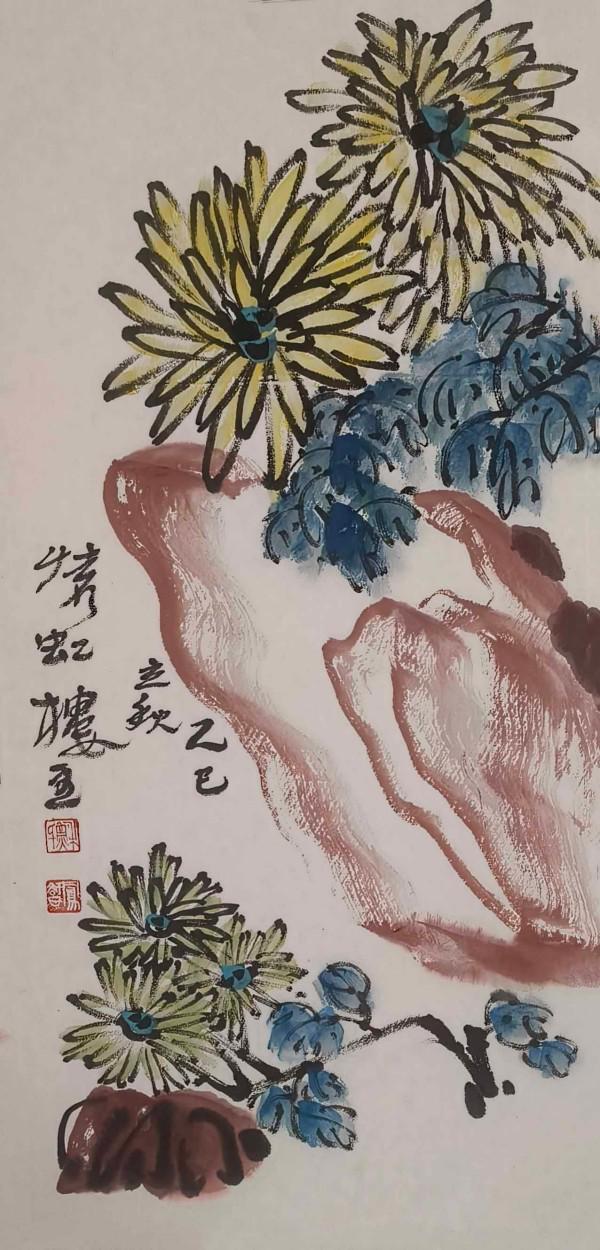

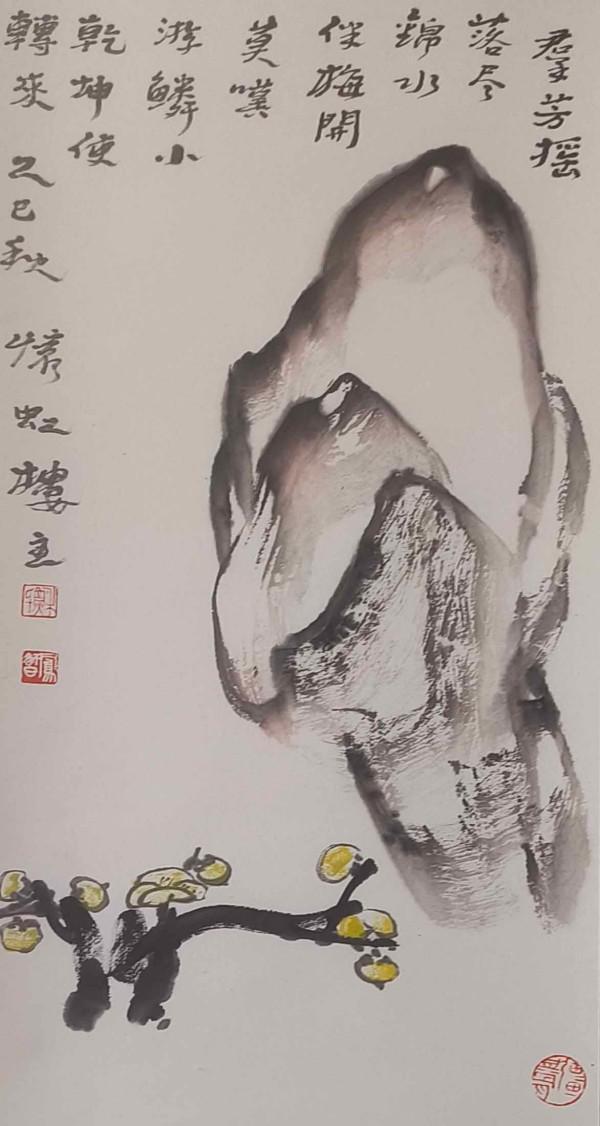

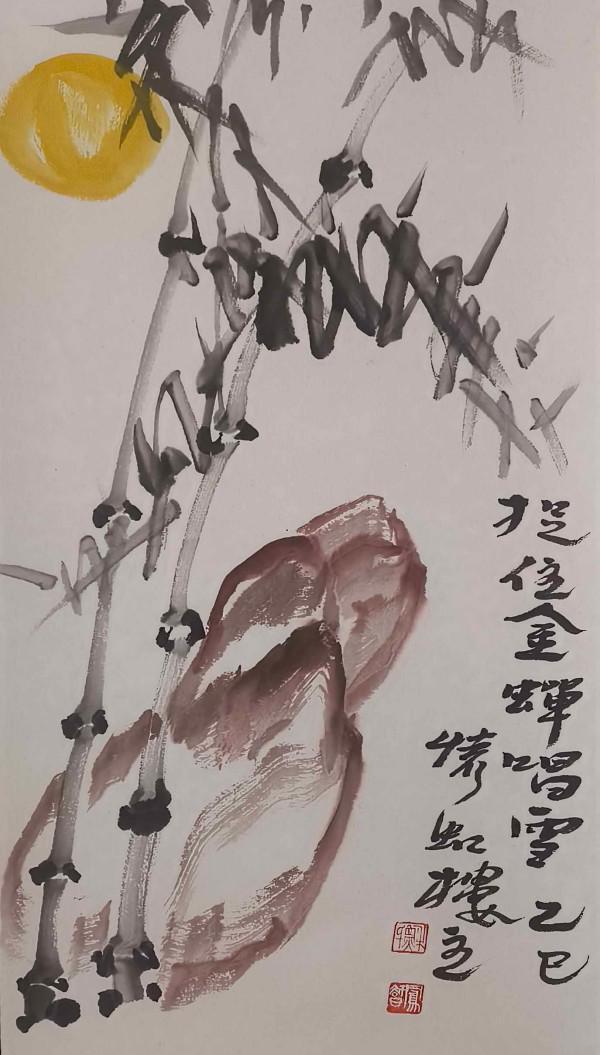

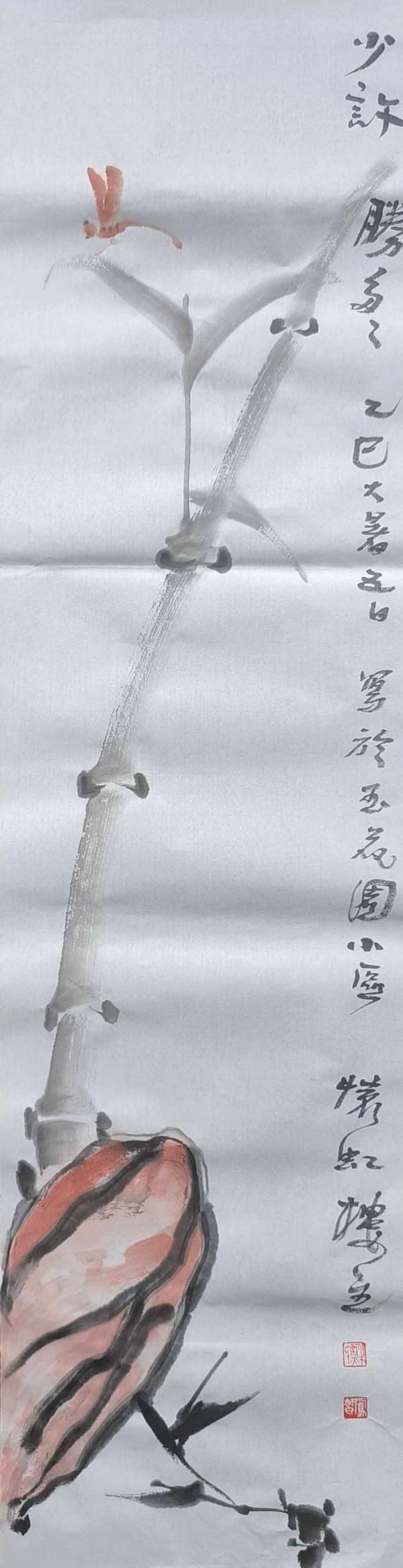

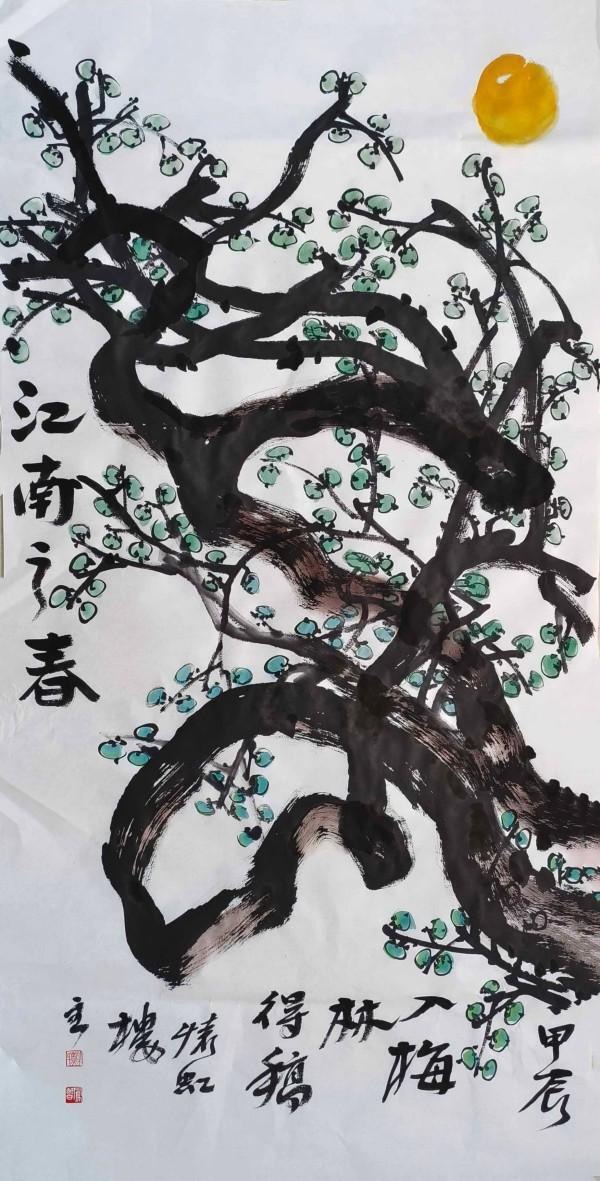

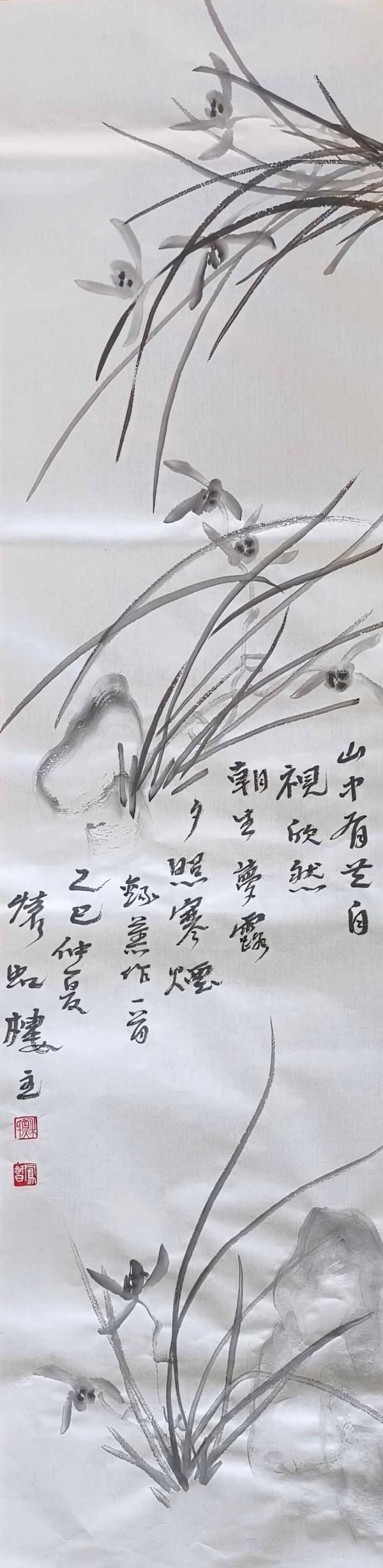

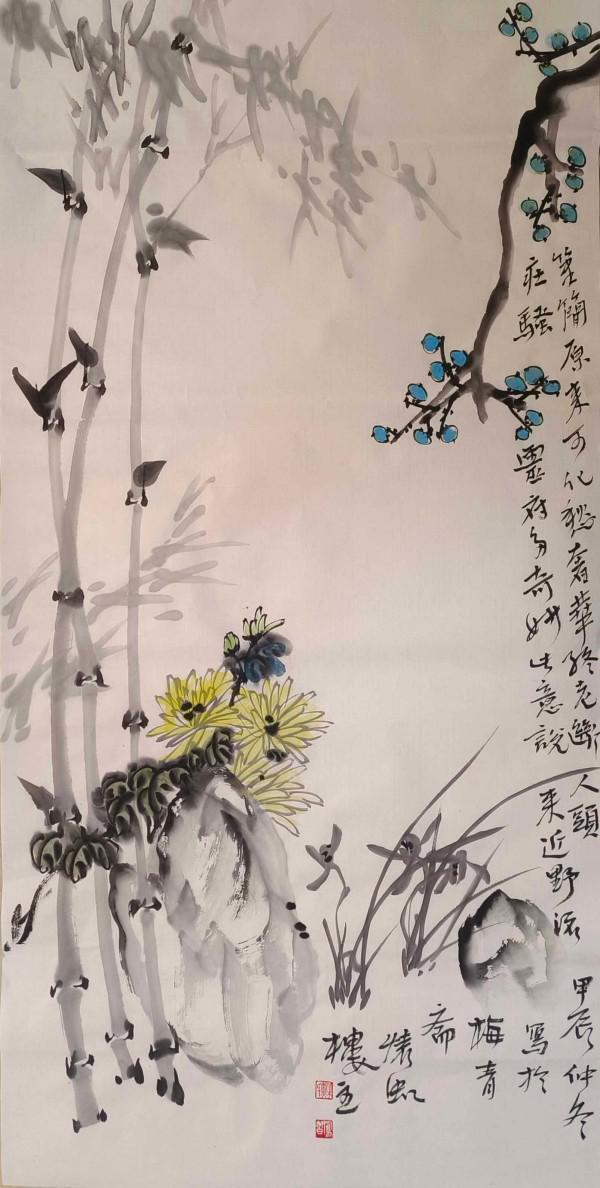

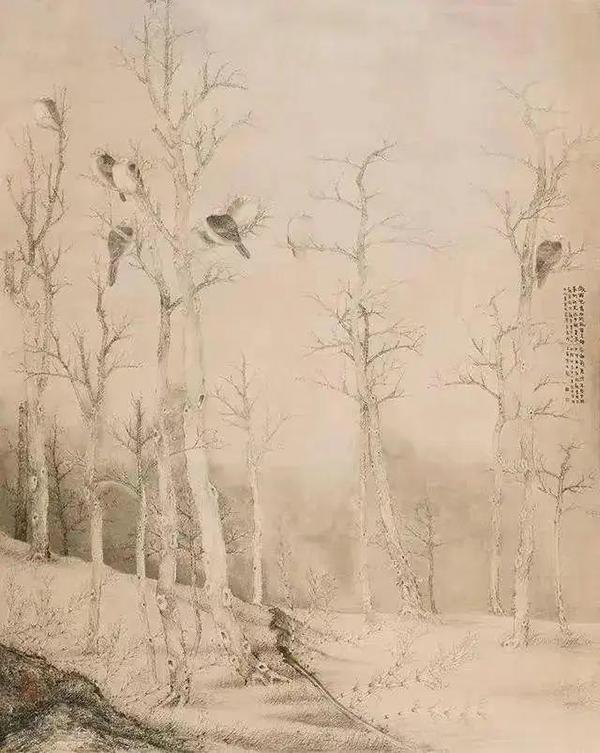

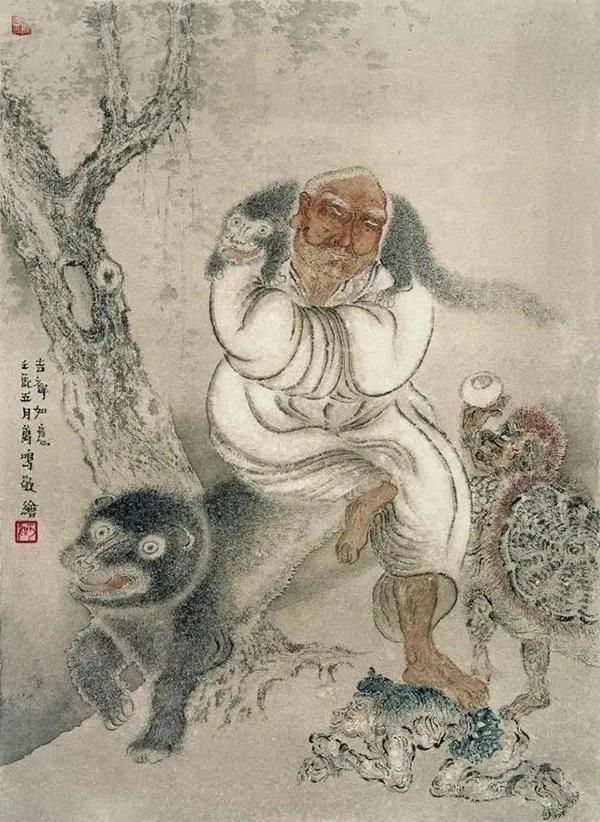

其人多善缘,先随杨澤霖老拳师修炼心性,还在民航业务之暇,随游丕丞杨良多位蜀中恩师学金石书画,访道高山。他认为,搞艺术必先认识自已。他生活在逃禅煮石之间,素喜清霜黄菊淡,兼怀玄鹤白云深,是其心性也,“赋性生来近野流”是其书画也。“两行清雪染睫眉,半轮残月我独归。”是其诗也是人生境遇也。曾绘《中华槐神》《将军旗》《富二代下江东》等作品。其创作多为山乡题材,入收《国宝档案》,《百年西泠》《当代画坛巨匠》等三十余种书刊中,为艺术院校大门之外的金石书画探索者。

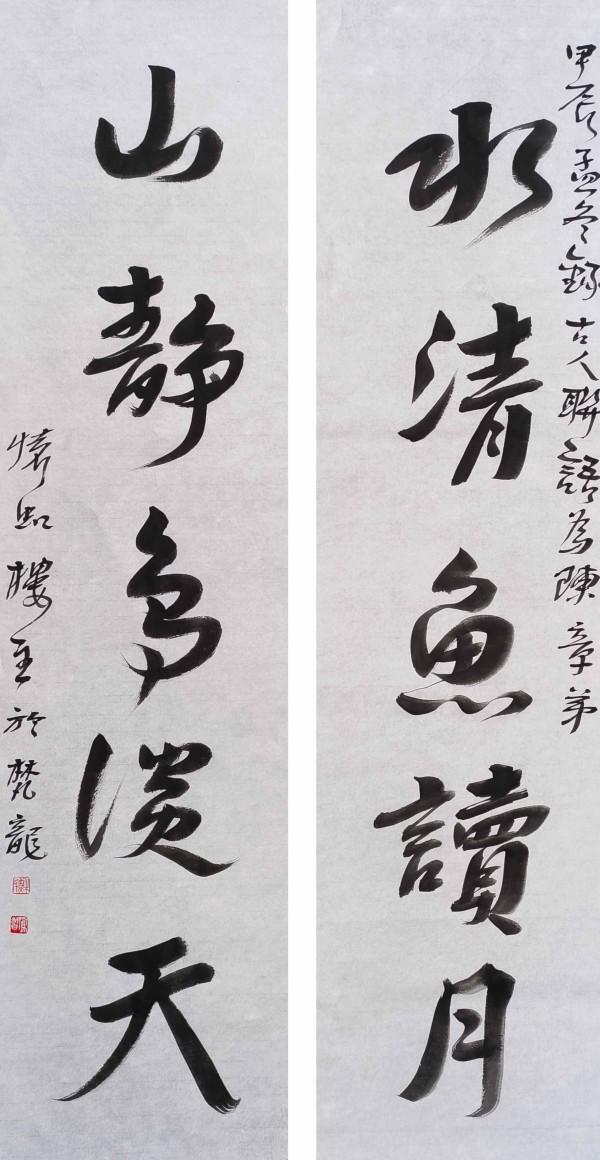

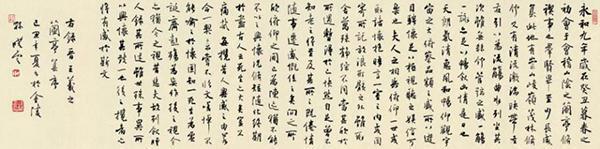

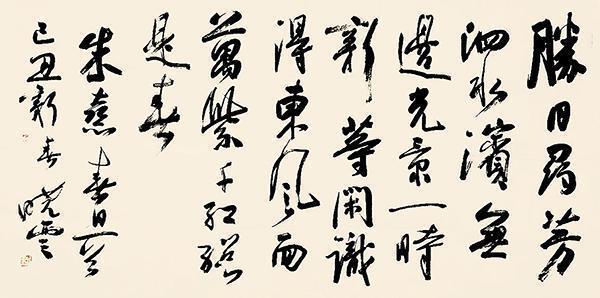

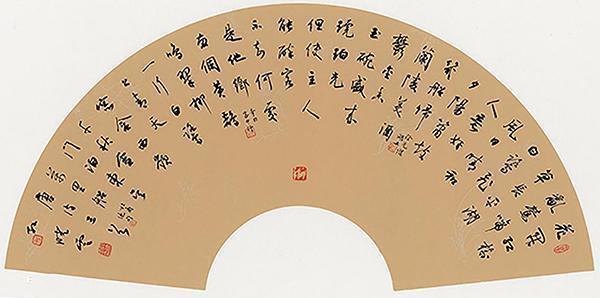

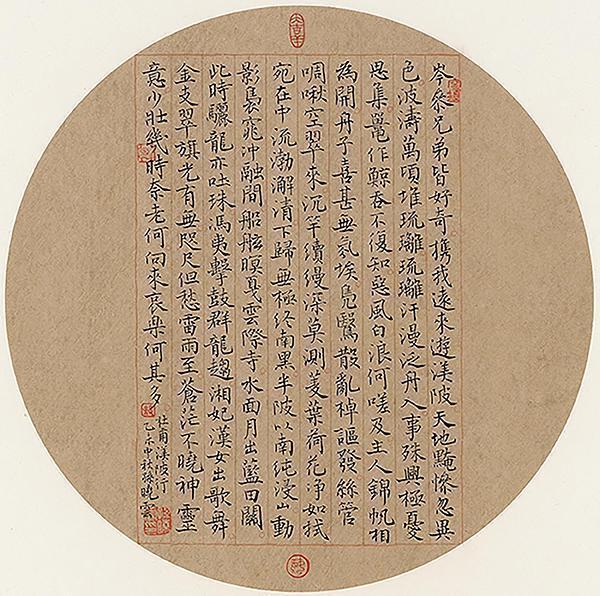

孙晓云,女,汉族,中共党员,1955 年8 月出生于江苏南京,享受国务院特殊津贴。一级美术师。中央美术学院和苏州大学博士生导师。现任中国书法家协会第八届主席、江苏省文联副主席、省书协主席。中共十七、十八、十九大代表,中国文联第九、十届委员,中国文联职业道德建设委员会副主任,江苏省政府参事,江苏省美术馆名誉馆长,中国书协女书法家委员会主任,中国国家画院书法篆刻院副院长,南京大学中国书法研究院院长。

荣宝斋出版社出版《孙晓云书法绘画》作品集、《孙晓云书法精品选》、人民美术出版社出版《中国当代名家书法集孙晓云》、江苏凤凰出版传媒出版《孙晓云书小楷老子道德经》(八次再版)、中华传统德育经典——《老子道德经》、《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》等。先后在国家博物馆、中国美术馆、江苏省美术馆、意大利、法国、俄罗斯、日本、韩国、新加坡、香港、澳门、台湾等地多次举办“孙晓云书画艺术展”、“书法有法——孙晓云书法作品展”等。

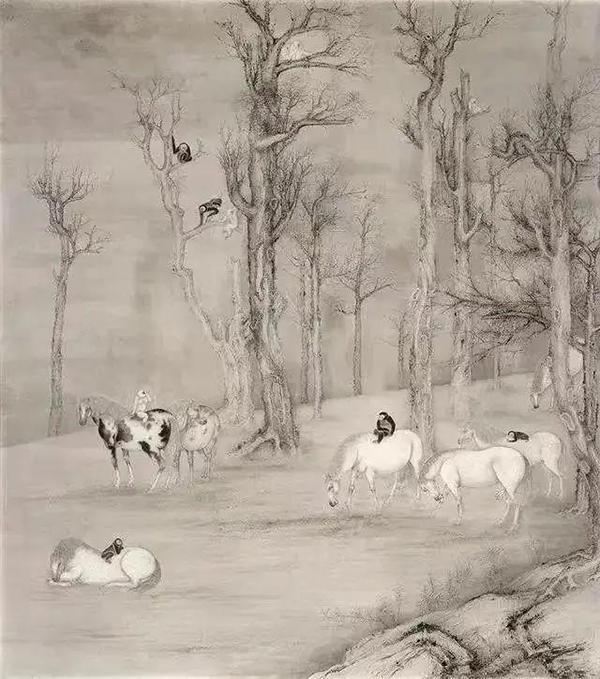

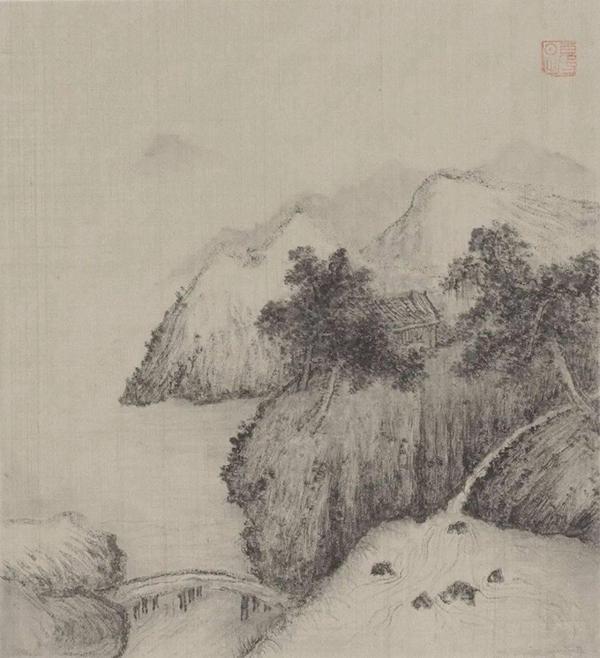

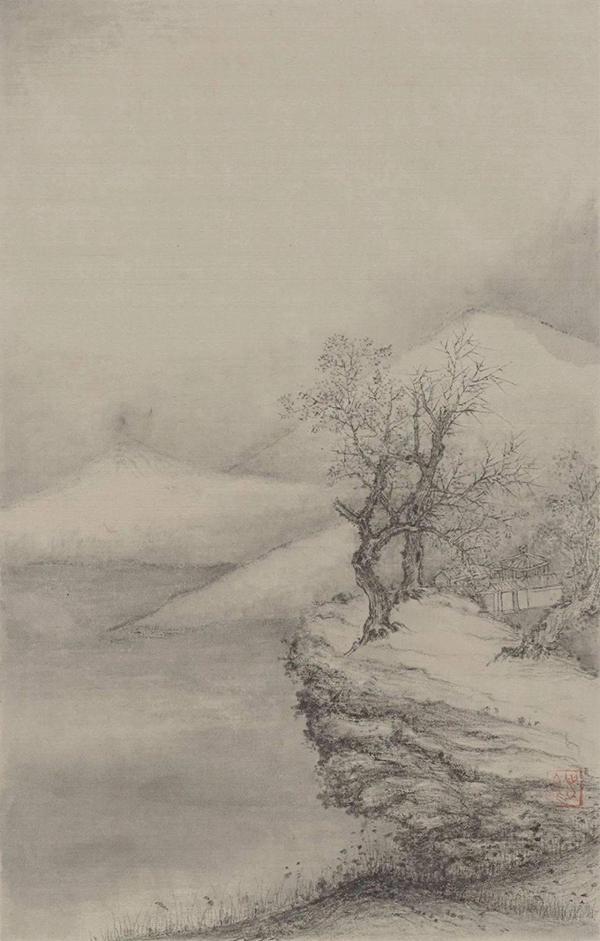

刘万鸣,1989年毕业于天津美术学院,1989年7月参加工作。1995年就读于中国艺术研究院美术学研究生课程班。当代知名书画家、书画理论家。现为第十四届全国政协委员,第十三届民盟中央委员,中国国家画院院长,中国美术家协会副主席,中国工笔画学会副会长。

2012年获中国青年艺术家提名奖,2014年入选国家百千万人才工程授予“有突出贡献中青年专家”称号,享受国务院政府特殊津贴专家,中宣部2017年文化名家暨“四个一批”人才,中组部国家高层次人才特殊支持计划领军人才“万人计划”,是入选中央广播电视总台重点栏目《大师列传》的中国首批著名艺术家之一。先后以第一作者创作了《西电东送 西气东输工程》《黄河摆渡人》《南水北调》等作品。

1989年至1991年天津师范专科学校中外美术史论教师;

1991年至1997年天津社会科学院美学研究所中国画研究中心助理研究员;

1997年至2002年天津美术学院艺术学专业讲师;

2002年至2007年天津美术学院中国画副教授;

2007年至2008年中国艺术研究院美术创作院美术师;

2008年至2010年中国艺术研究院创作院一级美术师;

2010年至2015年中国艺术研究院美术创作院副院长;

2015年至2016年中国艺术研究院中国画院常务副院长;

2016年至2017年中国艺术研究院研究生院副院长;

2017年11月至2019年6月中国艺术研究院研究生院常务副院长兼中国画院副院长(副局级);

2019年6月任中国国家博物馆副馆长;

2024年4月2日,“从北京到巴黎——中法艺术家奥林匹克行”中国艺术大展艺术指导;

2024年4月30日,中国国家画院召开干部任职宣布会议。文旅部党组决定,刘万鸣任中国国家画院院长。

铁凝于1957年生于北京,祖籍河北。曾任河北省作家协会主席,中国作家协会副主席,2006年当选中国作家协会主席。

铁凝1975年开始发表文学作品,主要著作有长篇小说《玫瑰门》、《大浴女》、《笨花》等4部,中、短篇小说《哦,香雪》《第十二夜》《没有钮扣的红衬衫》《对面》《永远有多远》等100余篇、部,以及散文、随笔等共400余万字,结集出版小说、散文集50余种。1996年出版5卷本《铁凝文集》,2007年人民文学出版社出版9卷本《铁凝作品系列》。作品曾6次获包括“鲁迅文学奖”在内的国家级文学奖;另有小说、散文获中国各大文学期刊奖30余项。

笨花(节选)由铁凝潜心6年打造而成

笨花村的黄昏不只属于西贝家,那是一整个笨花村的黄昏。

黄昏像一台戏,比戏还诡秘。黄昏是一个小社会,比大社会故事还多。是有了黄昏才有了发生在黄昏里的故事,还是有了黄昏里的故事才有了黄昏?人们对于黄昏知之甚少。

笨花村的黄昏也许就是从一匹牲口打滚儿开始的:太阳下山了,主人牵着劳作了一天的牲口回村了。当人和牲口行至家门时,牲口们却不急于进家,它们要在当街打个滚儿。打滚儿是为了解除一天的疲劳,打滚儿是对一整天悲愤的宣泄。它们在当街咣当一声放倒自己,滚动着身子,毛皮与地皮狠狠磨擦着,四只蹄脚也跟着身子的滚动蹬踹起来,有的牲口还会发出一阵阵深沉的呻吟。这又像是对自己的虐待,又像是对自己的解放。这时牵着牲口的主人们放松手里的缰绳,尽心地看牲口的滚动、摔打,和牲口一起享受着自己于自己的虐待和解放,直到牲口们终于获得满足。大多有牲口的人家,门前都有一块供牲口打滚儿的小空地,天长日久,这个小空地变作一个明显而坚硬的浅坑。西贝家和向家门前都有这样的浅坑。

牛不打滚儿,打滚儿的只有骡子和驴。

……

打完滚儿的牲口故意懒散着自己从地上爬起来,步入各自的家门,把头扎进水筲去喝水。它们喝得尽兴,喝得豪迈。再小的牲口,转眼间也会喝下一筲水。

向家的两匹骡子在门前打完滚儿,进了家,喝光两筲水,显得格外安静。它们被任意拴在一棵树上,守着黄昏,守着黄昏中的树静默起来。再晚些时候,长工才会把它们拴上槽头喂草喂料。

牲口走了,空闲的街上走过来一个鸡蛋换葱的,他们以葱换取笨花人的鸡蛋。以鸡蛋换葱的买卖人并非只收鸡蛋不收钱,因为村里人缺钱,卖葱人才想出了这个以物易物的主意,笨花有鸡蛋的人家不在少数。久而久之,卖葱人反而像专收鸡蛋似的,连吆喝也变得更加专业。他们推一辆小平车,车上摆着水筲粗细的两捆葱,车把上挂个盛鸡蛋的荆篮。他们一面打捋着车上的葱脖儿、葱叶,一面拉出长声优雅地吆喝着:“鸡蛋换……(呜)葱!”

……

就在卖油人将煤油提入秀芝的油灯时,一个人影儿正从东向西飘忽过来。这人个子偏矮,紫花大袄的前大襟被他掀起一角掖入腰间的褡包,一杆旱烟袋搭在肩上,烟袋的后边连着火镰和烟荷包。他走起路来身轻若燕,宛若戏台上的短打武生。每天的这时,他都要移动着碎步从笨花的最东头走向最西头。每天他都要从卖煤油的油桶前走过,每天煤油桶前都有打油的。每天打油的跟前都站着秀芝,每天秀芝看见他就像没看见。转眼间他的脚步所到之处就是笨花一条街。这时街上的闲人多起来,他们像专门等待着这个时刻,专门等待着这人的到来。或许这才是笨花村真正的黄昏。

这人叫五存,他这习惯性行为使他得了个绰号叫“走动儿”。此时走动儿正敦促着自己往一户人家赶,这户人家有个正等待他的女人。走动儿没有办法阻止住自己这每天黄昏时的走动儿。如果男女之间有一种见面叫做幽会,那么这就是幽会了。所不同的是,在这场幽会里已没有任何秘密而言。一街的人都在等待着这个几分浪漫、几分刺激的时刻,等待这个时刻的人里也包括了那女人的丈夫和儿子。

女人的丈夫叫元庆,也姓向,是个胡子连着鬓角的驼背。女人的儿子叫奔儿楼,奔儿楼上学,刚念小学四年级,却写得一手好字。过年时他写半个村子的春联,近两年向家写对联也找奔儿楼。元庆自家门上也贴着奔儿楼写的对联,这对联每年都是“又是一年春草绿,依然十里杏花红。”

走动儿来了,走动儿走到奔儿楼家门口,紫花大袄擦着或新或旧的春联“潜入”奔儿楼家。这时元庆和奔儿楼便从家里“溜”出来,元庆扎个人堆,和大伙儿一起海阔天空起来;奔儿楼只靠在自己所写的对联上等待走动儿的离去:“又是一年春草绿,依然十里杏花红。”

半顿饭的工夫吧,走动儿走了。奔儿楼便像个探子一样从人群里喊出元庆,二人一起回家。至此,笨花街上才变得鸦雀无声。黄昏结束了。